4月9日(火)に令和6年度入学式が行われ、第10期生80名が津山中学校の仲間となりました。ゆっくり、堂々と入場する姿や呼名の際に元気よく返事をする姿は、これからの成長が期待できる姿でした。滝澤校長先生から「この学び舎で6年間を共に過ごすことになります。授業や学校行事など様々な活動において、友達と語り合う場面が多くあります。積極的に交流してみてください。」と、お話がありました。6年間を見据えて、津山中学校の3年間を過ごしてほしいと思います。今後の10期生の活躍をブログを通じて発信していきますので、よろしくお願いします。

カテゴリー別アーカイブ: 行事

令和5年度 卒業式

3月11日(月)に津山中学校7期生の卒業式が挙行されました。 7期生は、1・2年生が心をこめて作ったコサージュを身に着け、堂々とした姿で卒業式に臨みました。式歌では、卒業生・在校生の素敵な歌声が会場に響き渡っていました。また、答辞・送辞も卒業生や在校生の思いがたくさん込められたとても素晴らしいものでした。

これからも「Be a Challenger」の精神のもとに様々な場所でも進んで挑戦し、 更なる活躍をしてくれることを期待しています。

最後に、保護者の皆様、関係者の皆様のおかげでこのような素晴らしい卒業式を挙行することができました。この場を借りて御礼申し上げます。

学びの集大成~課題研究発表会を開催しました~

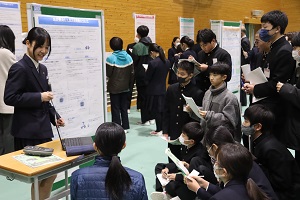

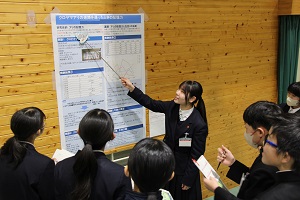

1月31日(水)に、課題研究発表会が行われました。「課題研究」とは、第3学年の生徒が各自でテーマを設定して研究に取り組み、その研究の成果を論文にまとめる活動です。そして、課題研究の集大成として、一人ひとりがポスターセッションやプレゼンテーションを行う「課題研究発表会」を毎年開催しています。

午前は、3年生全員によるポスター発表を行い、実際に実験や調査で使用した実物を見せたり、クロームブックを用いて資料を提示したりしながら、研究の成果をわかりやすく発表する3年生の姿が見られました。

午後は、代表者によるステージ発表を行い、最後に大学の先生からご講評をいただきました。発表会に参加した1・2年生にとっても、先輩たちが一生懸命取り組んだ研究に触れることができる貴重な体験になりました。

♫合唱祭を開催しました♫

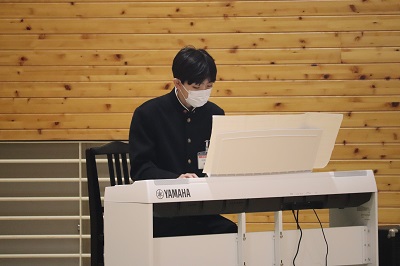

12月13日(水)に本校体育館にて、合唱祭を行いました。

1年生から順番にクラスで合唱を行った後に、学年全体で合唱を行いました。 これまで音楽の時間や放課後の中で一生懸命に練習を積み重ね、どのクラス、どの学年も美しい歌声を披露することができました。

聴きに来てくださった保護者の皆様、誠にありがとうございました。

合唱祭に向けての練習♫(3年生)

合唱祭がいよいよ明日(13日(水))となりました!

音楽の時間や放課後の練習に熱心に取り組んでいます。

本日は、3年生の合唱練習のようすをお伝えします♪

また、今年度の合唱祭のプログラムは以下のようになっております。

【令和5年度津山中学校・合唱祭プログラム】

○ 開会の挨拶 生徒代表

○ 1年合唱 10:40~

1 1年A組 「COSMOS」

2 1年B組 「あすという日が」

3 1年学年合唱 「Believe」

○ 2年合唱 11:10~

4 2年A組 「マイ バラード」

5 2年B組 「ふるさと」

6 2年学年合唱 「My Own Road」ー僕が創る明日ー

○ 3年合唱 11:40~

7 3年A組 「愛にできることは まだあるかい」

8 3年B組 「星影のエール」

9 3年学年合唱 「上を向いて歩こう」(アカペラ)

○ 指導講評

○ 閉会挨拶 生徒代表

※ 今年度の会場は中学校体育館となっております。

※合唱祭は保護者及びご家族の方に限り公開いたします。

※駐車場は校内にはございません。

人権教育講演会(3年)

12月6日(水)本校の百周年記念館において、3年生を対象に人権教育講演会を行いました。瀬戸内市の国立療養所・長島愛生園の歴史館で勤務する田村朋久学芸員をお招きし、「人権が尊重される社会のために 〜ハンセン病問題から学ぶ〜」という演題でご講演いただきました。この講演会で学んだことをもとに、多様性が認められあらゆる差別を許さないという、人権が尊重される社会についてさらに考えを深めてほしいと思います。

また、この講演会のようすは12月6日(水)のOHKの夕方のニュースで放送されました。ぜひご覧ください。

〇 OHKホームページ

https://www.ohk.co.jp/data/26-20231206-00000009/pages/

〇 YouTube OHK公式チャンネル

合唱祭に向けての練習

いよいよ合唱祭が来週の13日(水)に迫ってきました!昨日から帰りの会での歌練習もスタートしました。今日の歌声を聞くと、どのクラスも前よりもハーモニーがきれいなように感じました。本番でみなさんの素敵な合唱を聴くのが今から楽しみです♪

本日は、合唱祭に向けての練習の様子をお伝えします。

(写真は1・2年生です。3年生の様子も改めてお伝えします♪)

1年生

2年生

【令和5年度】修学旅行~班別自主研修~

以前のブログでも紹介しましたが、修学旅行の3日目に班別自主研修を行いました。今回は、ブログで紹介しきれなかったその時のようすをお伝えします!

テレビ朝日

読売新聞

講談社

くすりミュージアム

東証Arrows

慶応義塾大学

東京大学(正門)

東京大学(赤門)

東京藝術大学

【令和5年度】ドイツ大使館を訪問

11月9日、修学旅行の班別自主研修を活用して、ドイツ大使館を訪問しました。

外交官の仕事、ドイツと日本の文化の違い、ドイツのおススメスポットなど、様々なことを学ぶことができました。偶然にも、この日11月9日は、1989年にベルリンの壁が崩壊した記念すべき日でもあります。実際に、ベルリンの壁の一部を手に取ることもできました。

ドイツ大使館HPにも当日の様子が掲載されています。ご覧ください。

(ドイツ大使館HP)

https://young-germany.jp/2023/11/壁が崩壊した日に/

ベルリンの壁の一部

「働くこと」について考える(2年)

11月18日(土)の参観日に「働くこと」について相互に発表を行いました。先日の職場体験で学んだことを生かし、自分なりの「働くこと」や「働くこと」への意識の変化を班で共有しました。参観に来てくださった保護者の方お忙しい中ありがとうございました。