2日目は、お台場のオーシャンクラブビュッフェでの夕食です。

レインボーブリッジを眺めながら、バイキングを楽しみます!

この後は、再びバスで移動して、ホテルへ向かいます。

カテゴリー別アーカイブ: 学年

【令和5年度】 修学旅行~上野公園選択研修~

2日目午後は、上野での選択研修です。

東京国立博物館、国立科学博物館、上野動物園などに分かれて研修を行います。

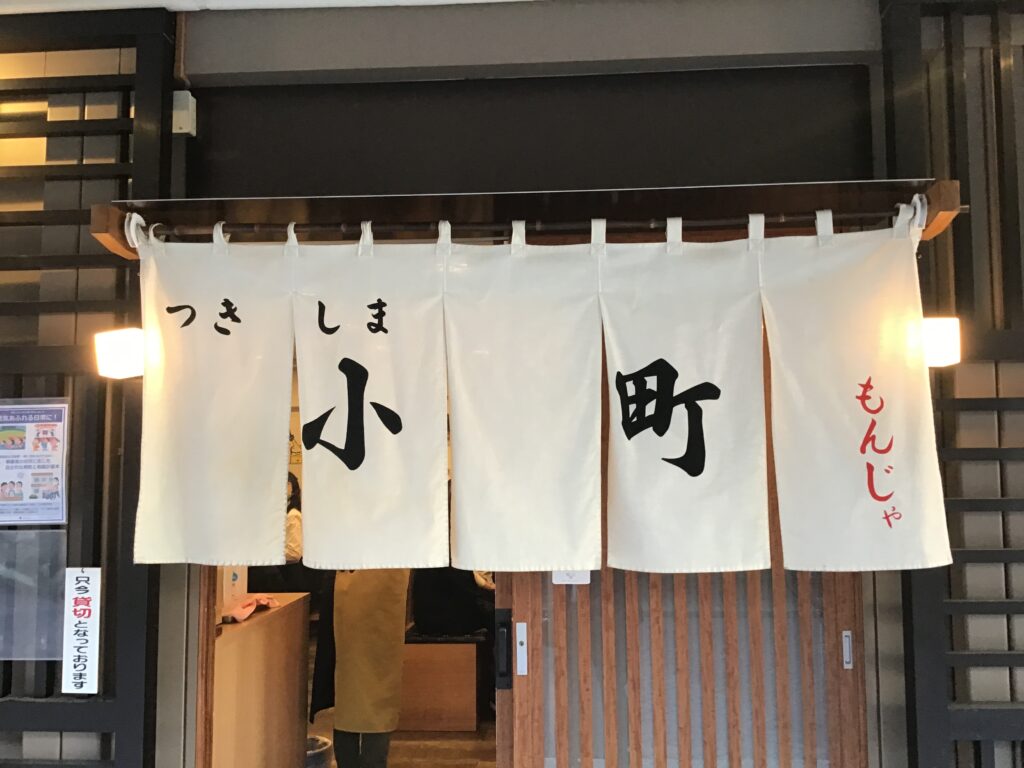

【令和5年度】 修学旅行~月島もんじゃ~

2日目は、月島もんじゃストリートでの昼食です。A組とB組に分かれてもんじゃ焼きを楽しみます!

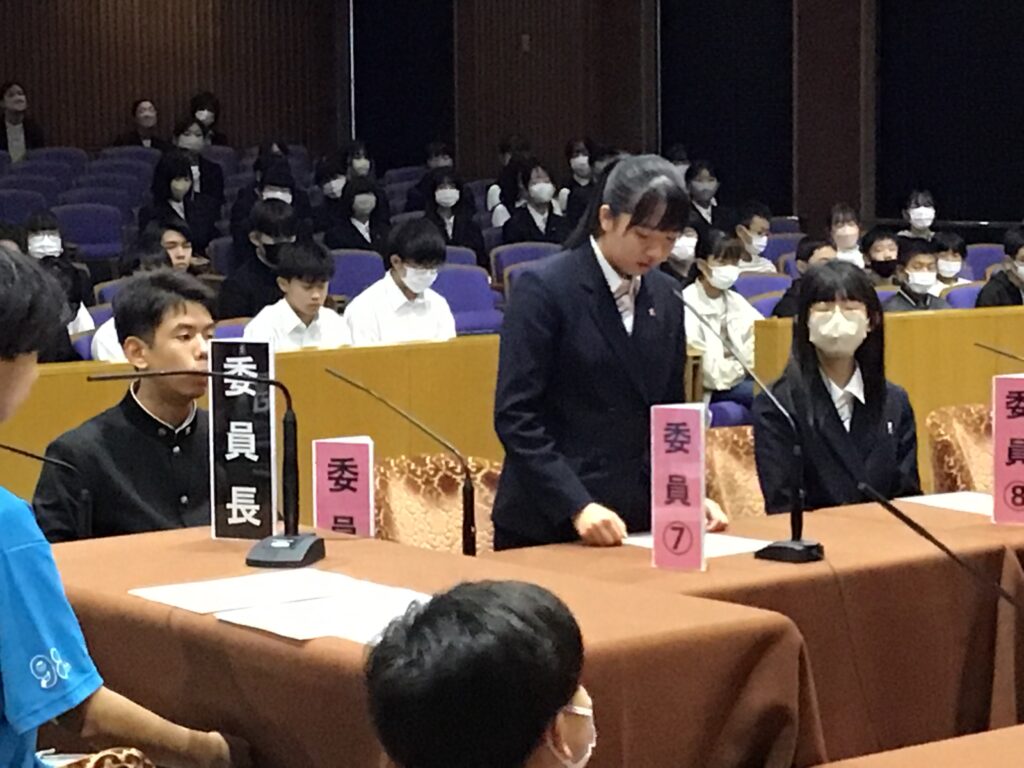

【令和5年度】 修学旅行~国会議事堂~

国会議事堂での参議院特別体験プログラムです。実際に、三役(参議院議長、委員長、大臣)、副大臣、大臣政務官、委員の役割を決めて、模擬法案を審議します。今回取り上げる法案は「少年法改正案」です。

国会の大きな役割である法律の制定について、体験を通して学ぶことができました。これから社会の授業で学ぶ内容であり、学校での学びとリンクし、一層学びを深めてもらえたらと思います。学校と実社会との往還が大切ですね!

東京都新宿区立鶴巻小学校、長野県箕輪町立箕輪南小学校のみなさんとも一緒に、法案の審議を行いました。

国会の会期中ではありますが、参議院本会議場も見学することができました。最後は国会議事堂正面でクラス写真撮影です!

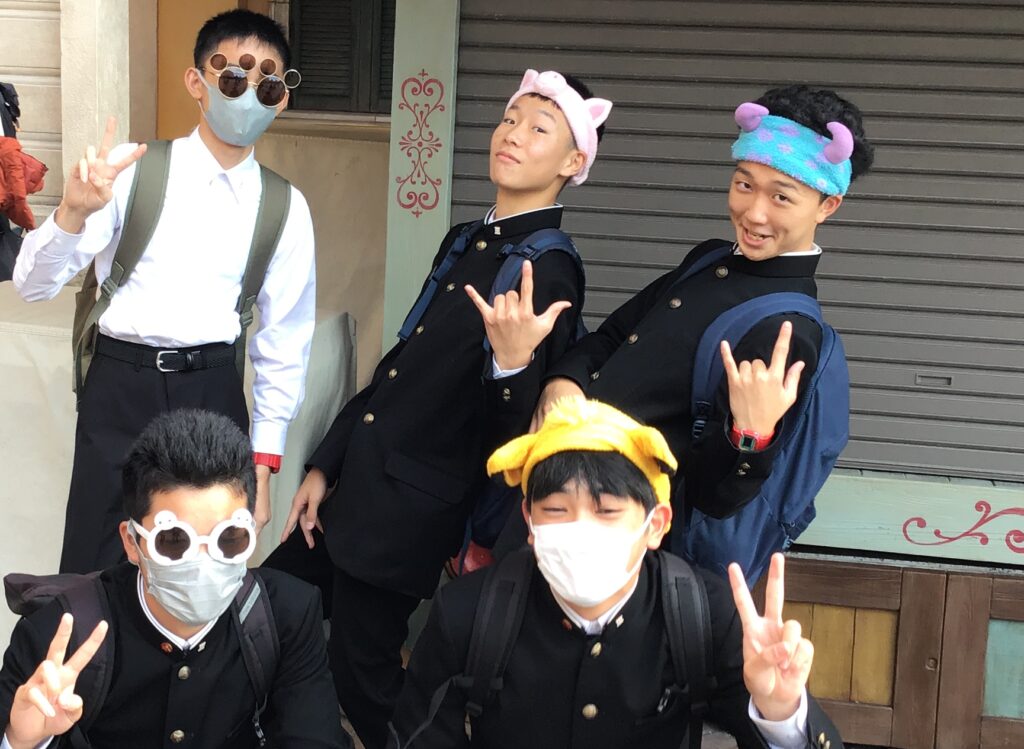

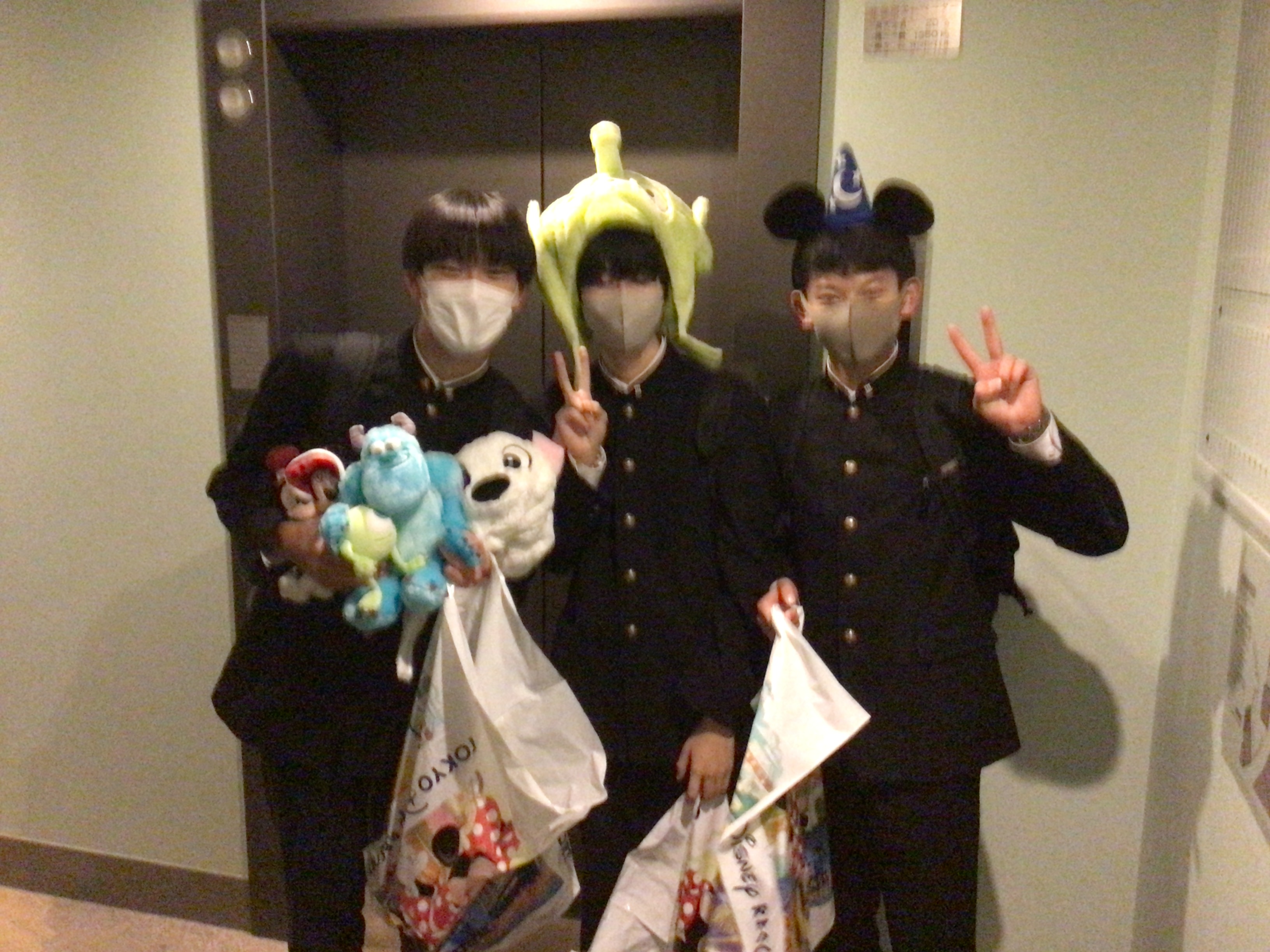

【令和5年度】 修学旅行~初日のディズニー~

初日の東京ディズニーリゾートの様子を掲載します。

11月とは思えないほど暖かく、上着なしでも過ごせるほどでした。

【令和5年度】 修学旅行~2日目朝食~

おはようございます。6:50から点呼・朝食です。

今日は、参議院特別プログラム、上野公園選択研修です。一日頑張りましょう。

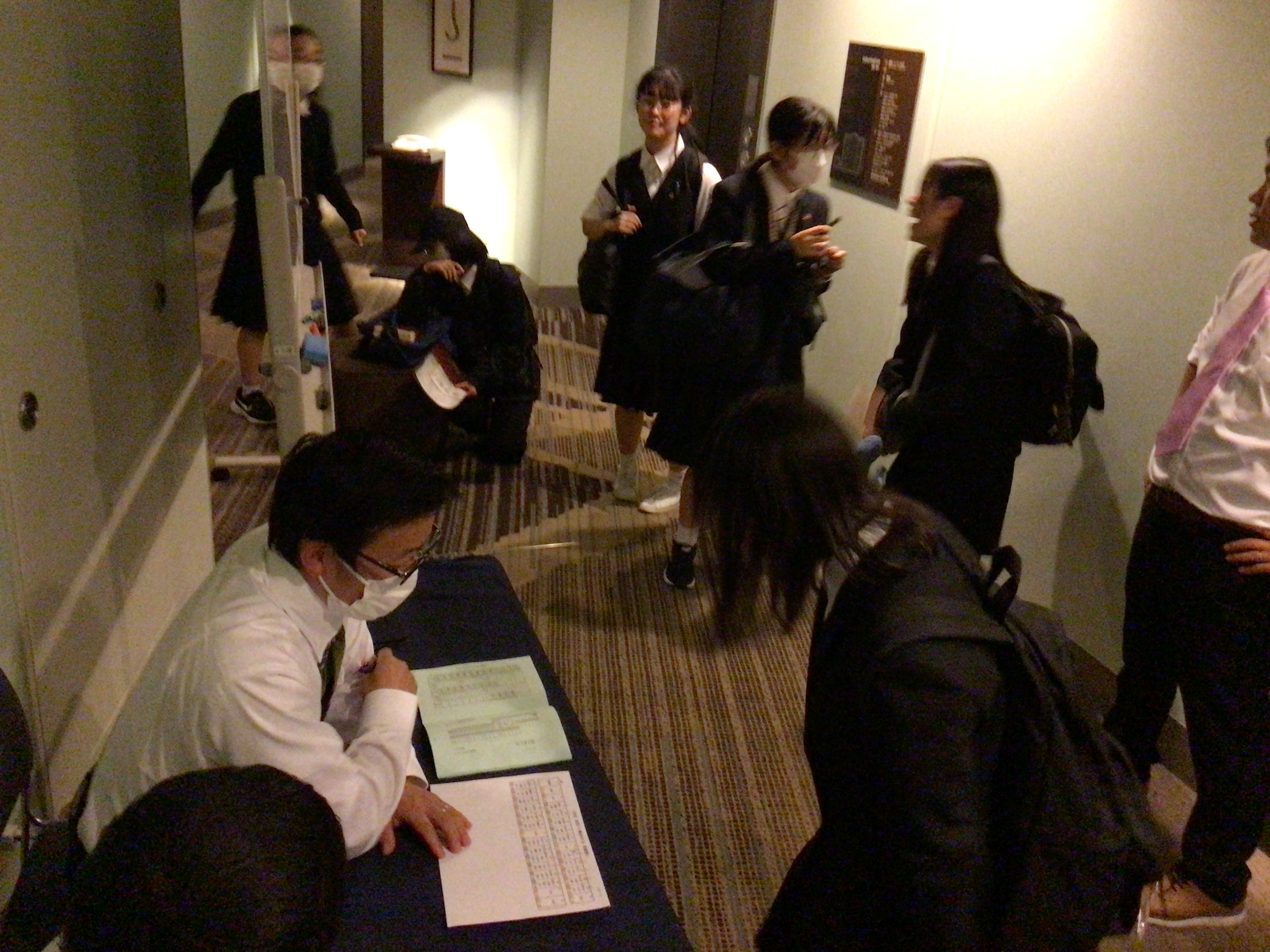

【令和5年度】 修学旅行~初日のホテル~

無事にホテルへ到着です。

この後は、明日に向けてしっかりと休養します。

本日のブログ更新は以上です。明日もよろしくお願いします。

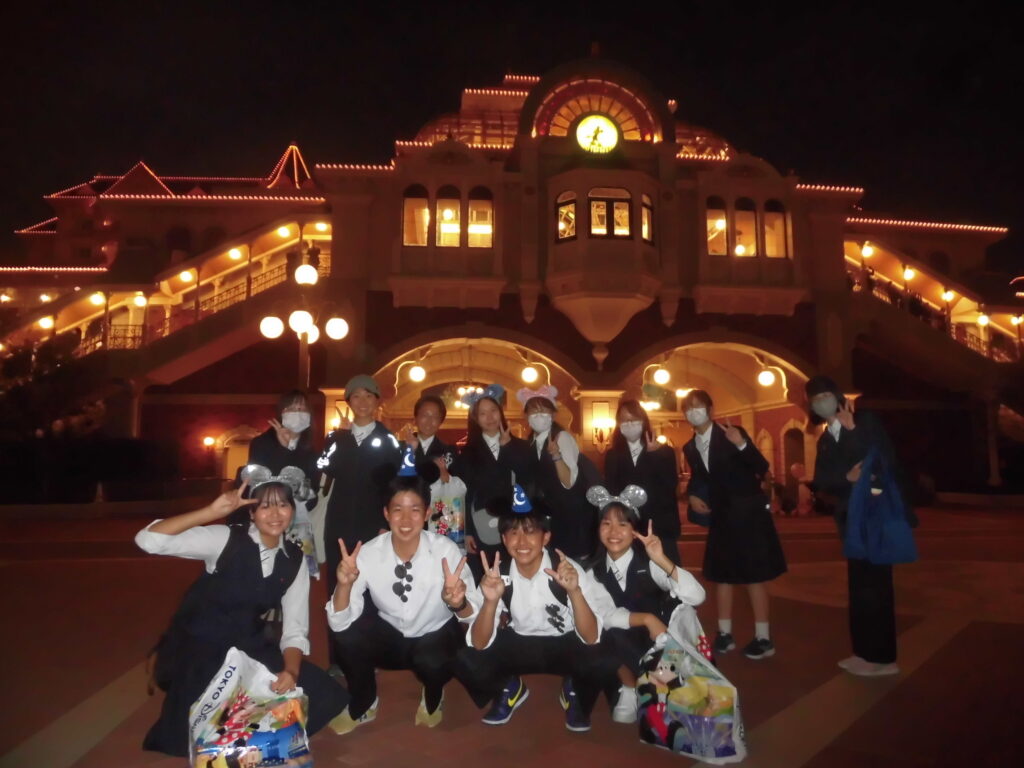

【令和5年度】 修学旅行~東京ディズニーリゾート~

予定より早くディズニーランド・ディズニーシーへ到着しました。それぞれの希望に分かれて入園しました。様子は後ほどお伝えします。

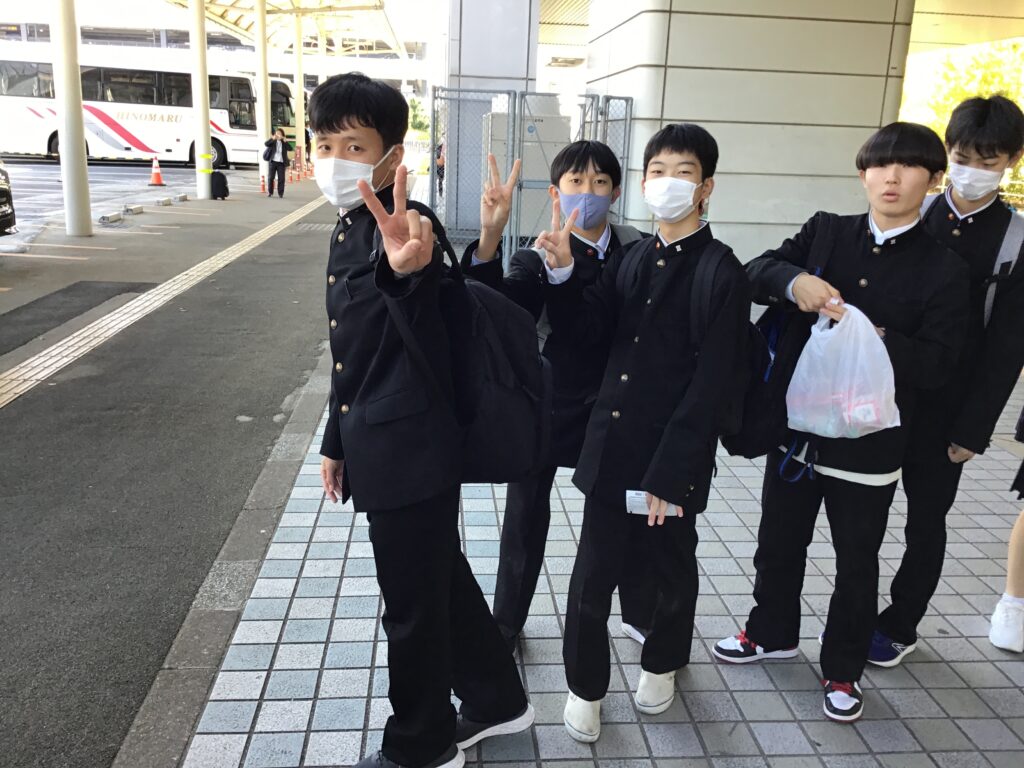

【令和5年度】 修学旅行~羽田空港~

羽田空港へ到着しました。途中、機内上空から富士山を眺めることもできました。この後はバスで移動します。

【令和5年度】 修学旅行~東京へ~

伊丹空港に到着しました。大阪も天気は晴れ。搭乗手続を終えて、羽田空港へ向かいます。