6月5日と8日の3年生の理科の授業で、ウニの受精卵を観察しました。

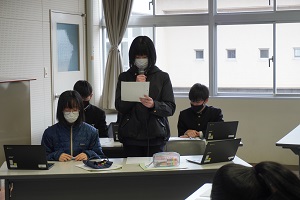

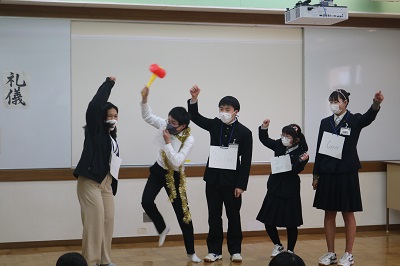

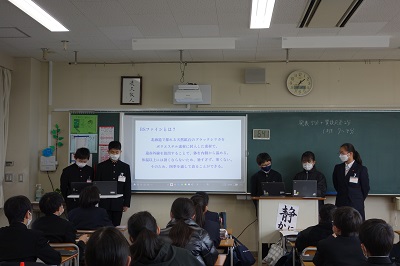

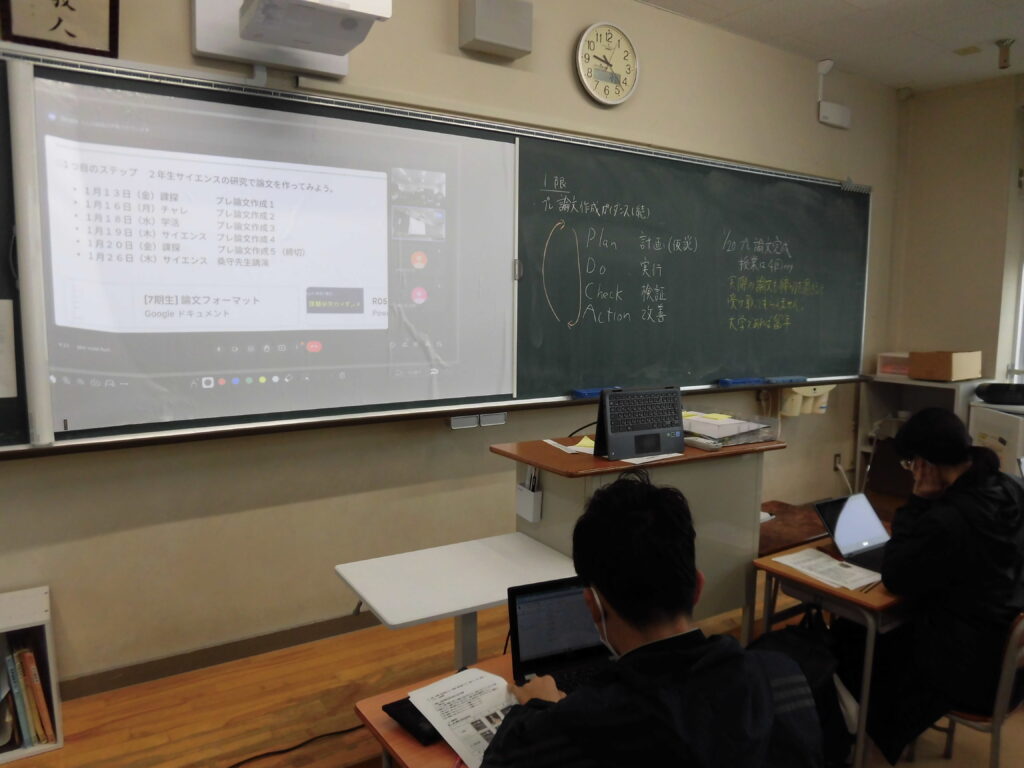

事前にGoogle Classroom で実験の手順を確認してから授業に臨みました。授業では、まずウニの体のしくみについて確認した後、ウニから卵と精子を取り出しました。その後、それらを混ぜ合わせて、受精するようすを顕微鏡で観察しました。生徒たちは真剣な表情で受精卵を観察していました。

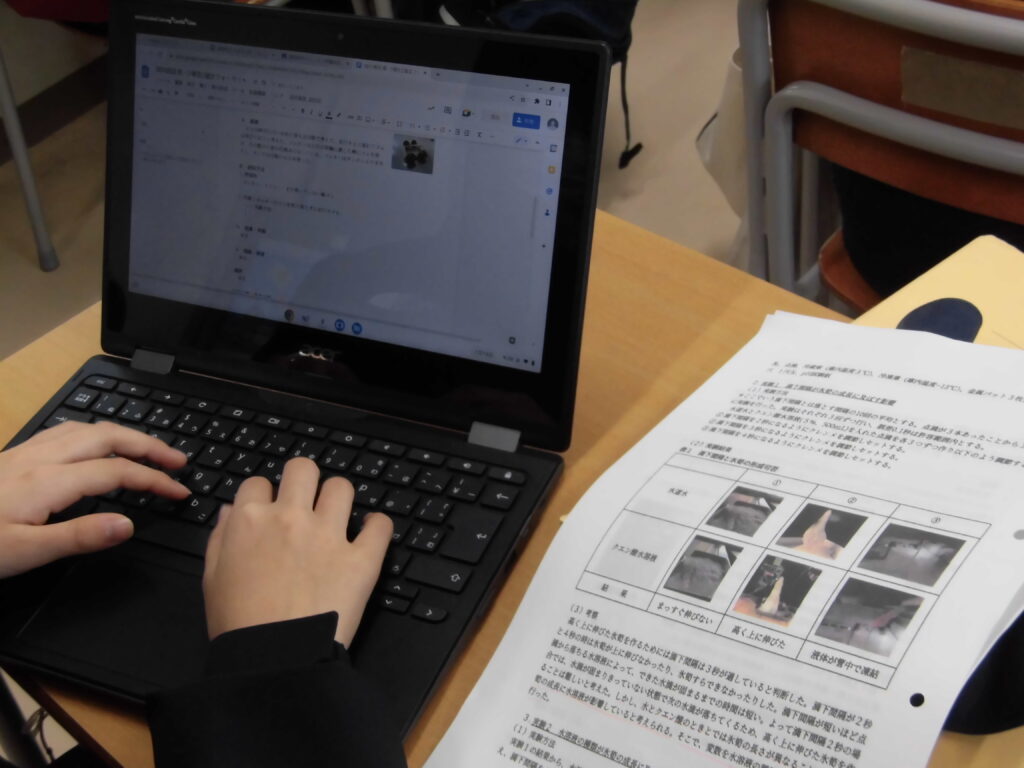

Chromebookで実験の手順を確認しています①

Chromebookで実験の手順を確認しています②

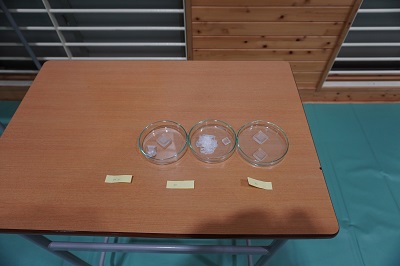

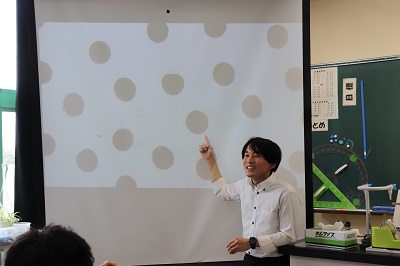

鳥取県の漁業協同組合様から譲っていただいた生きているムラサキウニです

ウニから卵や精子を取り出しています①

ウニから卵や精子を取り出しています②

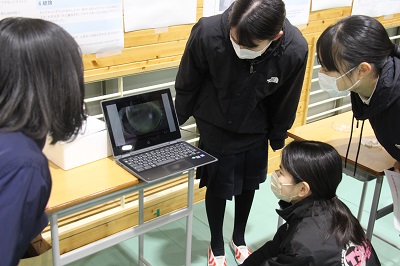

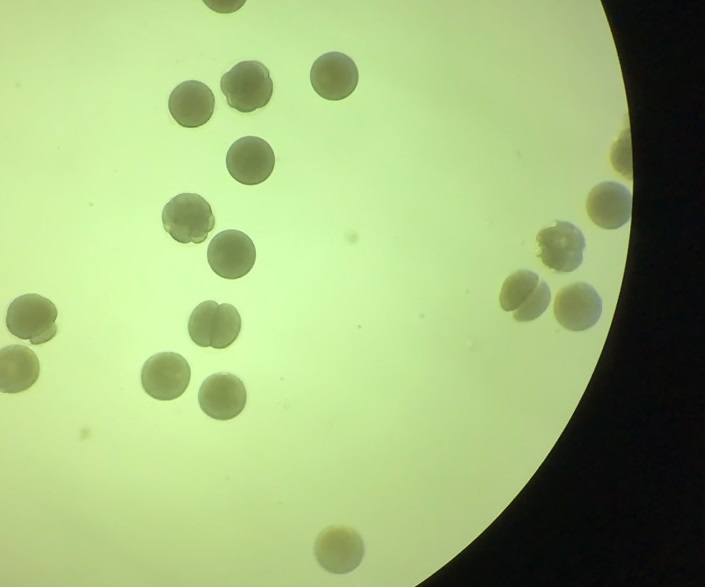

受精卵を観察しています①

受精卵を観察しています②

受精卵を観察しています ③

受精卵を観察しています④

受精卵を観察しています⑤

受精卵を観察しています⑥

数時間後の受精卵のようすです