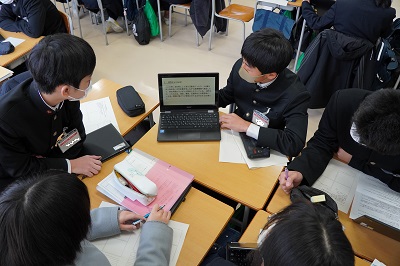

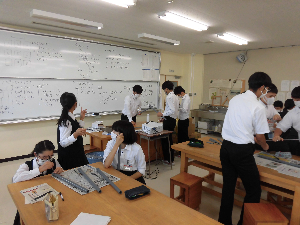

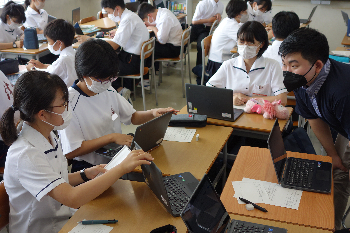

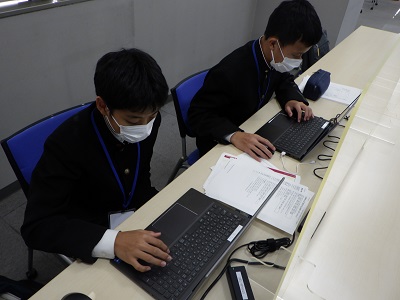

12月7日(水)に3年生の社会科の授業で、金融教育公開授業を行いました。

「租税の在り方について考えよう」というテーマのもと、「所得税」と「消費税」のどちらがより公正公平であるのか、ということについて、まずは近くの生徒同士で意見を交換した後、クラス対抗で討論を行いました。討論の後に、中国税理士会の磯山淳先生に討論の講評と税についての講演をして頂きました。生徒たちは、より公正公平な税の在り方について真剣に考えていました。

また、この授業のようすは、岡山県教育委員会のHPのフォトギャラリーでも紹介されていますので、ぜひ御覧ください。また、Facebook、Twitterでは、授業のようすが動画で紹介されています。

〈Facebook〉

https://ja-jp.facebook.com/okayama.pref.kyoiku

〈twitter〉

https://mobile.twitter.com/okayama_edu/status/1603669044887896064?cxt=HHwWgICq3f2fsMEsAAAA

カテゴリー別アーカイブ: 教科

2年生 課題探究(職場体験学習)発表会

12月16日(金)、10月18日~21日に実施した職場体験学習の成果を共有するため、職場体験通信を作成し発表をしました。時間内に分かりやすく内容を伝えることは難しかったですが、堂々と大きな声でプレゼンテーションができていました。自分の将来に向けて身に付けたい力や職場体験を通して感じた「働く」ことの意義について、グループ内で相互に発表をしました。

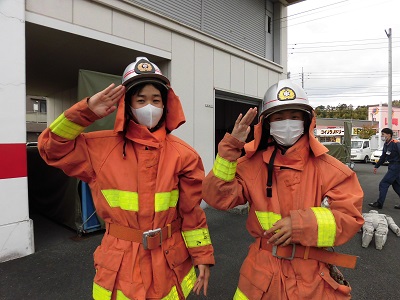

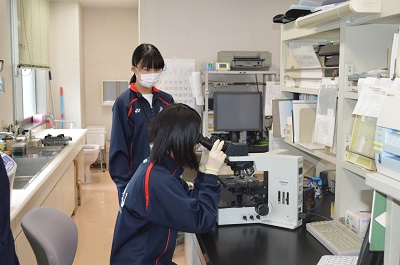

2年生 チャレンジワーク(職場体験) 第2弾!

津山圏域消防組合

希望が丘ホスピタル

ヘアサロンLitt

作陽保育園

広島高等検察庁岡山支部

ニッチ

くらや

山田養蜂場

東芝キャリア

2年生 チャレンジワーク(職場体験)

10月18日(火)~21日(金)の4日間の日程でチャレンジワークを実施しました。

多くの事業所の方々のご協力のおかげで、生徒たちは様々な業種の事業所で活動を行うことができました。普段は見られない会社や企業のようすを見せていただいたり、実際に使用している道具や機械を使うような貴重な体験をさせていただいたりして、生徒一人一人が「働く」ということについて、より考えを深めることができる職場体験となりました。

津山鶴山ホテル

つつや

院庄林業

落合病院

芳野こども園

ワードシステム

ミニディベート大会を行いました〜2年エクスプレッション〜

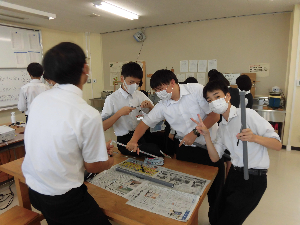

10月6日(木)、2年生のエクスプレッションの授業の中で、「中学校の制服は廃止すべきである」というテーマでミニディベート大会を行いました。短い時間の中でしたが、活発な議論が行われていました。3学期の学級・学年ディベート大会に向けて、さらに準備を重ねて行きたいと思います。

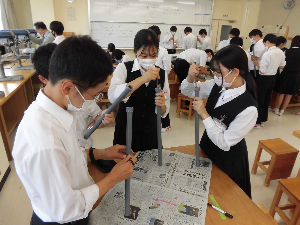

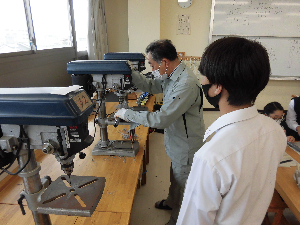

日本の伝統楽器をつくります(3年生)

例年、音楽の授業において、塩化ビニルパイプで尺八をつくっています。

歌口の部分は削る角度がポイントだそうで、みんな慎重に作業をしていますね。

さあ、音色はどうでしょう?達人になるには、まだまだ修行がいるかもしれません。

「働く」を考える講座(2年生)

9月21日(水)に津山市産業文化部みらい産業課(つやま産業支援センター) から平山勝浩さんを講師にお招きして、講演会を実施しました。

2年生の課題探究活動において、地域の現状を踏まえながら地域で働くことの意義を考えたり、仕事の魅力に触れたりすることで、これからの生き方や「働く」ことについて考えを深めました。

以下は生徒の感想です。

・「できること」と「好きなこと」は違う、という点に共感した。好きだけではできないことが多い気がするので、継続が力になることを信じて、三日坊主に終わらずまずは21日間努力したいと思いました。

・アイデアがある人とそれができる人が協力し合うことによって新しいものが生まれる(技術革新)のだと学んだ。自分にできることとできないことを再確認でき、何かを習慣づけることでできることを増やしていきたいと思った。

・自分自身をよく分析し、他の人に見てもらい自分がどういう人なのか知ることが大切だと分かった。好きなこと、得意なこととのバランスを考え、自分に適した環境や生き方をこれから見つけていきたいと思った。

「ひとづくり・まちづくりフォーラム2022」に参加しました!

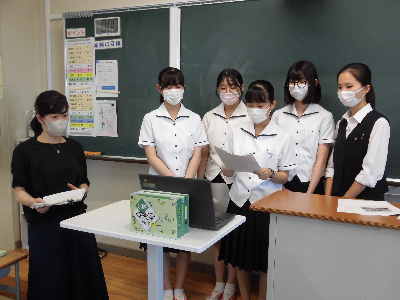

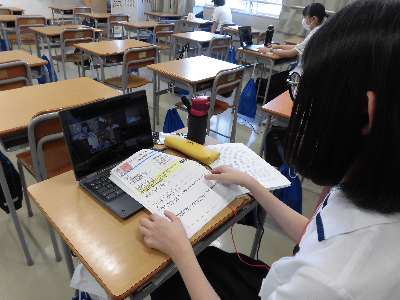

8月28日(日)に、3年生5名が「津中生が拓く地域の可能性~地域を知り、自分と社会をつなぐ~」と題して、課題探究活動の取組をオンラインで発表しました。

子ども食堂「ごはんやふまる」の取組について調査・企画提案した内容を、グループで発表しました。

発表後は、オンライン上でグループに分かれて多くの方々と意見交換を行い、地域の活性化や地域の魅力の発信について議論を深めました。

「ひとづくり・まちづくりフォーラム2022」HP

https://sites.google.com/view/hitodukuri2022/ホーム

課題探究活動を通じて学び合い成長する生徒の様子を、ぜひご覧ください。

【新任のALT】 Cole Nakashima 先生 最初の授業

このたび、新たにALTのCole Nakashima先生がハワイから来日され、中学1年生の英語の授業を行いました。まずCole先生の自己紹介プレゼンテーションがあり、出身国・州・島を当てるクイズをした後、ハワイの文化や食、Cole先生のご趣味などのお話を聞いて楽しみました。その後、班ごとに分かれて先生に質問をしたり、津山の観光地などについて紹介したりして交流しました。最後に、先生にメッセージカードを英語で書いてお渡ししました。今後Cole先生には、主に“イングリッシュ”ロードでお世話になります。

「ひとづくり・まちづくりフォーラム2022」

8月28日に、本校3年生が「ひとづくり・まちづくりフォーラム2022」に参加します。

「ひとづくり・まちづくりフォーラム」は、地域学校協働活動の関係者やPTA、ひとづくりやまちづくりに興味のある方が一堂に会し、実践発表や交流などを通して、互いの活動領域を越え、「これからの地域と学校のあり方」「子どもが育つ地域づくり」「地域の魅力・可能性」などについて考えるフォーラムです。 どなたでも参加でき、Zoomでの参加やYouTubeでの動画視聴からでも学ぶことができます。

実践事例や参加申込等、詳細は下記の特設サイトからご確認ください。

https://sites.google.com/view/hitodukuri2022/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0

晴れの国生き活きテレビでも「ひとづくり・まちづくりフォーラム2022」が紹介されています。